三味線用の音緒では沖縄三線に使うにはデカ過ぎる! 細めの紐で音緒を自作したい! ということで――― 音緒の作り方 Ver3 実践版(※あくまで自己流ですので参考までに) <音緒の作り方解説Ver2はこちら>

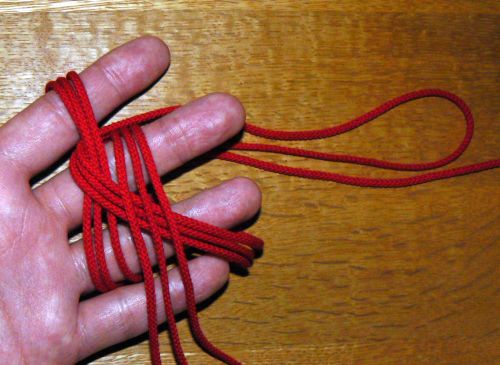

長めの紐を三つ折にして三本にする(分離した三本の紐を使っても同じ) 人差し指と中指の間に入れ、指の背側を通った紐が薬指と小指の間へ

下側の紐を人差し指の上に回す

背中側から見るとこうなる

中指と薬指に巻かれている紐に、人差し指の上から来た紐を通す

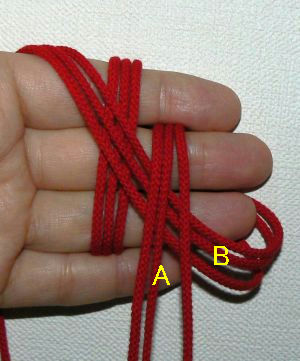

通した紐(B)を、薬指の下を回して、人差し指の上に(※この時BはAの下)

B部の三本の紐を弛めて(引き戻して)、Aの下を通して弛ませるように

崩れないように☆部を押さえながら、人差指と中指を開く↓

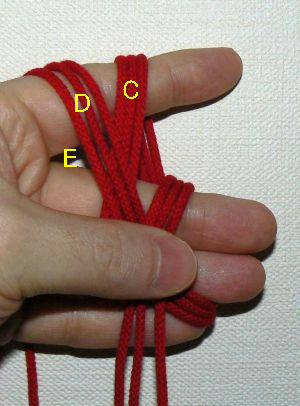

Dを開いた指の間EからCの下へ通す

※ニットの編み棒みたいなものがあると楽かも。(私は耳かきで代用しましたが、先端がカギ状になっている編み棒のほうがたぶん楽だと思います。)

◆の部分を、●の裏を回しながら中指と薬指の間に入れる。 (●印部分は中指のほうまで引き上げる)

◆印の部分3本を、①の下に通す ◆は①の下、②の上を通ることになる↓

指を抜いて、形を崩さないように少しづつ締め込んでいく

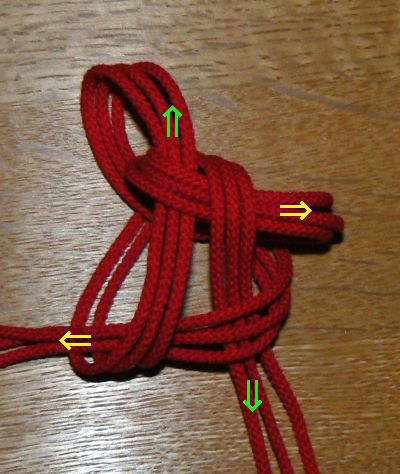

一度締めたら、「か」の部分を緩めて、「あ」と「い」の間を割るように通して締め直す。 「き」の紐を緩めて、「い」と「う」の間へ 「く」の紐はその位置のまま※まだ続きます ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

スポンサーリンク

スポンサーリンク

※実際の三味線用の音緒を見ると、「く」の紐は「う」の輪の中に通すようになっている(私が買ったものはそうなっている)のですが、通ってなくとも問題ないと思います。。。 気になる人は通すようにしましょう ── その場合、1本の紐を折り返して使った場合に、紐の端部の位置まで考慮する必要があります。折り返しの部分が「う」の側に来てしまうと通したくても通せませんので。。。 ☆違う通し方のタイプもあるようです。画像検索すると、上記と同じタイプが圧倒的に多いですが、 真ん中の「い」の輪の中に通して、あ-い間、い-う間を分けるように通されているものも見受けられます。 私が参考にするために発注したモノは、商品の写真では真ん中の輪を通すようになっていたのですが・・・ しかし、実際に発注して届いたものは、右の輪を通るタイプでした(笑) 真ん中通るタイプ、表と裏

(こっちのほうが綺麗かも・・・次はこうしてみよう。) 要するに、通してきた紐の端部が真ん中にあるか端側に来てるかで変わるという事でしょうか。 (紐の端部が「あ」の側に来ていたら、「あ」の輪の中を通すのだろうか・・・???)

締め込んで、完成

「あ」「い」「う」が弦を掛ける部分、▼の部分が猿尾に掛ける部分実際に三線に取り付けて弦を張ってみて、各輪の長さを送り手繰りでコツコツ調整する 完全に長さが決まったら、最後に青い線のところは切ってしまえば邪魔にならないでしょう。 (作るのが楽なので、長めの紐でやって、切ってしまうのが楽だと思います。) ※レーヨン100%の紐を使ったら、すごく綺麗にできました、お薦めデス

☆ところで このやり方で、一応それっぽくできますが、このやり方では市販の音緒は到底作れそうにないんですよね・・・ あんな太い紐をあんなギリギリピッタリの長さで・・・実際にはどうやってつくってるんでしょうね・・・(@。@;) まぁそこは、やはり、プロのノウハウなのでしょうケレドモ。。。 三味線 音緒 人絹 Samisen saddle (acetate) (オレンジ) (送料込)

☆ニュージーランドの三味線愛好家の方が、音緒を結ぶ動画を公開されている方を発見! <津軽三味線 in ニュージーランド!>羊がカワイイ・・・ ※ニュージーランドでは音緒が入手できないため自作せざるを得ない事情があるようです。 私の場合は、三味線の音緒を三線に使いたいけれど、そのまんま三味線の音緒では三線には大きすぎるので、小さいサイズの音緒を作りたかったわけですが・・・ 音緒の作り方、解説がほとんど見つからなかったのでがんばって作ってみましたが・・・需要あるのでしょうか・・・?(^^;) もっと簡易な糸掛けの作り方はこちら

コメント

こんにちは!

根緒の作り方何となく違っているような気がいたします!

私のやり方でよろしければお教えしますよ!

お気軽にご連絡ください!